雷敩(雷敩简介)

雷-汉字的艺术与中华姓氏文化荀卿庠整理

一、文字演变

二、姓氏读音

拼音:léi lèi

注音: ㄌㄟˊ ㄌㄟˋ

旧繁体字/异体字: 靁

汉字结构: 上下结构

造字法:雨

简体部首: 雨

五笔86:FLF

五笔98:FLF

UniCode:U+96F7

四角号码:10601

仓颉:MBW

GBK编码:C0D7

规范汉字编号: 2884

雷的部首笔画: 8

总笔画: 13

笔 顺: 横捺折竖捺捺捺捺竖折横竖横

由于下雨时带异性电的两块云相接,空中闪电发出的强大的声音:雷电。雷鸣。雷动。雷雨。雷霆。雷厉风行。

军事用的爆炸武器:地雷。鱼雷。布雷。扫雷。雷管。

〔雷池〕古水名,在今中国安徽省望江县。现用于成语“不敢越雷雷一步”,喻不敢越出一定的范围。

姓。

三、姓氏起源

源流一,源于姜姓,出自炎帝裔孙方雷氏的封地方山,属于以先祖名字为氏。相传,炎帝神农氏的九世孙叫雷。在黄帝率领炎黄部落联盟战伐蚩尤时,双方激战于涿鹿,雷奋勇杀敌,将生死置之度外,佐黄帝剿除蚩尤立下大功。战争胜利后,黄帝论功行赏,雷被封于方山(今河南禹州市方山镇,方山古亦称龙山,是华夏民族,华夏族裔生息繁衍的发源地),建立了自己的部落集团(诸侯国)。其后裔子孙以及部族人等遂以国为姓氏,复姓方雷氏,为古诸侯国之一。在方雷氏的后裔子孙中,后省文简化分衍为两支,有以先祖名字为姓氏者,称雷氏,也有以国名为姓氏者,称方氏。

该支雷氏、方氏同宗同源,世代相传至今,皆是非常古早的姓氏之一。他们共尊方雷为得姓始祖。

源流二,源于子姓,出自商朝殷纣王宠臣雷开,属于以先祖名字为氏。传说,在殷商王朝时期,纣王身边有一个宠臣叫雷开,对纣王忠心耿耿,尽教唆纣王肆意欢乐。

周武王姬发灭殷商王朝后,在雷开的后裔子孙中,有延续其先祖之名为姓氏者,称雷氏,世代相传至今。

源流三,源于姬姓,出自黄帝属下大臣雷公,属于以先祖名字为氏。传说,远古时期有个人叫雷公,他精通医术,是一个名医,被任命为“巫”,即医官,掌管天下巫医。他还曾与黄帝一起讨论医学理论。

在雷公的后裔子孙中,有延续其先祖之名为姓氏者,即称雷氏,世代相传至今,是非常古早的姓氏之一。

源流四,源于南夷,出自东汉时期南郡潳山蛮,属于以部族名称为氏。据史籍《姓氏考略》中记载:东汉末期以及魏、晋、南北朝时期,有潳山蛮改姓为雷。潳山蛮,是东汉王朝统治者对原战国时期楚国国人的一种称谓,其民族成分实际上十分混杂,由若干群体组成,但其联盟酋长被一致称作“雷迁”,就是首领的意思。在东汉末期,潳山蛮广泛居于今湖北省的荆州、安陆、汉阳、武昌、黄州、德安、施南诸府及襄阳府以南境地,即东汉时期的南郡境内,其部族人等多以首领之官称为姓氏,称雷氏。汉光武帝刘秀建武二十三年(公元47年),潳山蛮起而反之,随即被武威将军刘尚率军镇压,之后徙其族人七千余口置于沔中(今湖北江夏),因此,潳山蛮在其后被改称为“沔中蛮”。潳山蛮后逐渐迁徙至岭南地区,雷氏族人的一部分分别融入了当地的苗族、瑶族、彝族、侗族、畲族、壮族、黎族、布依族等少数民族中,并将姓氏带入这些民族,世代生息繁衍至今。

该支雷氏主要分布在广西、湖南、广东一带地区。

源流五,源于氐族,出自十六国时期前秦国氐族雷氏部落。属于汉化改姓为氏。据史籍《姓氏考略》中记载:东汉末期以及魏、晋、南北朝时期,有南安羌改姓为雷。东晋十六国时期,前秦国苻氏集团中有一部“南安羌”,为前秦国的核心部族之一。实际上,“南安羌”并非羌族,而是氐族部落,典型代表人物就是著名的前秦国大司马雷弱儿。

雷,是魏、晋、南北朝时期氐族中一个部落的名称,早先游游牧于青海、甘肃一带,后来以部为氏,汉化即称雷氏,后皆融入汉族之中,世代称雷氏至今。

源流六,源于蒙古族,属于汉化改姓为氏。

⑴.蒙古族雷氏,最早源出“忽雷”演奏者。忽雷,是蒙古语“胡尔”的音译,是一种创始于北方民族,史载中最早名的弦乐器名称。在元朝时期的宫延音乐中,忽雷也是主要的乐器种类。在史籍《元史·礼乐志》中记载:“胡琴制如火不思,卷颈龙首,三弦,用弓捩之,弓之弦以马尾。”其中所称的“胡琴”就是忽雷,是一种弓弦摩以发音的乐器。忽雷上雕刻有精美的龙首,形制不一,其中的“玛特尔头”是比较古老的形制,其形似龙,面似猴,狰狞可怖,象征一种镇压邪魔的神物。后来,人们将忽雷的演奏者称为忽雷氏,其后裔子孙中有汉化称单姓雷氏者。

⑵.据史籍《清朝通志·氏族略·满洲八旗姓》记载,蒙古族留佳氏,亦称刘佳氏,源出南匈奴贵族刘氏集团,世居察哈尔(今河北张家口一带,包括河北、内蒙乌兰察布盟、锡林郭勒盟一部、山西部分地区)。后有满族引为姓氏者,满语为Lingiya Hala,世居李佳和罗(今辽宁新宾李家河)、瓦尔喀(今南自长白山、图门江以北,北自黑龙江下游乌扎拉地方以南,东至俄罗斯滨海地区南,包括赫席赫、鄂漠和苏鲁、佛讷赫托克索等地)、乌拉(今吉林永吉乌拉街至辉发河口、拉发河流域、双阳县境)、辉发(今吉林柳河、辉发河以及沙河下游,桦甸、辉南一带)、松花江等地。蒙古族、满族留佳氏,在清朝后期多冠汉姓为雷氏、刘氏等。

源流七,源于满族,属于汉化改姓为氏。据史籍《金史》、《清朝通志·氏族略·满洲八旗姓》等的记载:

⑴.金国时期,就有海西女真阿典部,族人以部为氏,称阿典氏,满语为Akjan Hala,汉义“雷”,世居哈达(今辽宁西丰小清河流域)、叶赫(今吉林梨树)等地,,是满族最古老的姓氏之一。后来在明朝初期,因明太祖朱元璋严诏天下禁止胡姓,阿典氏即改单字汉姓为雷氏、战氏等。

⑵.满族乌噜氏,亦称乌禄鲁氏,源出金国时期女真斡雷部,满语为Uru Hala,汉义“寡蛋、松籽壳”,世居乌喇(今吉林永吉)、叶赫(今吉林梨树)、扎库木(今辽宁新宾伊勒登河西岸)等地,是满族最古老的姓氏之一,后多冠汉姓为雷氏、赵氏。

四、得姓始祖

方雷。炎帝神农氏的第九代孙名雷,黄帝论功行赏,雷被封于方山(今河南省禹州市),其族称方雷氏,为古诸侯国之一,方雷氏的后代有以国为氏者,称雷姓。他们尊方雷为雷姓的得姓始祖。

五、人口分布

雷氏是一个历代悠久、多民族、多源流的姓氏,在当今姓氏排行榜上名列第七十八位,属于大姓系列,人口约三百六十九万两千余,占全国人口总数的0.23%左右。

先秦时期,雷姓活动限于河南,但一直不活跃,史书上很少有记载。直到秦汉,雷姓东迁安徽、江西,开始在东部发达起来,形成著名的豫章雷姓大族。魏晋南北朝是雷姓发展的重要时期,西北羌族、氐族以及巴蜀蛮中雷姓的兴起和汉化,陕甘宁地区和川鄂地区成为雷姓的重要活动中心,形成著名的冯翊雷氏望族。唐宋时期,雷姓除继续在西北发展外,向南方和东南地区的移民成为主流,到明朝时,雷姓的重心向南和东南移动,南方各地基本都有雷姓,尤盛于赣闽地区。

在晋以前,雷氏已分布于南方的江西、安徽、四川、湖北等省。西晋豫章(今江西南昌)人雷焕的后裔现仍广泛分布于江西丰城、南昌、吉安、赣州等地,有一支迁至冯翊(今陕西大荔),后来发展成名门望族。南北朝至五代期间,雷氏的聚居地在南北都有发展,已散播至内蒙古、湖南、广东等省的一些地区。宋代时,雷氏分布更为广泛,今江西、福建、广西、湖南、广东、山西等省均有雷氏人居住。 雷姓是汉族大姓之一。但是,并非只在汉族中有雷氏,许多少数民族中都有雷氏。居住在青海、甘肃一带的雷氏,有许多是羌族人。如十六国时前秦大司马雷弱儿即是南安(今甘肃陇西)羌族人。迁徙至原楚国境内的雷氏,东汉时有雷迁,被称为南郡“潳山蛮”。迁徙至江南、岭南的雷氏,一部分融入苗、瑶、彝、侗、畲、壮、黎、布依等族。瑶族雷氏在广西、湖南、广东一带分布相当广泛,例如广西的临桂、灵川,湖南的城步,广东的博罗、海丰、云浮等县都有瑶族雷氏居民。

宋朝时期,雷姓大约有17万人,约占全国人口的0.24%,姓氏排在第七十七位。当时雷姓第一大省是陕西,约占全国雷姓总人口的53%。雷姓在全国的分布主要集中于陕西、甘肃,这二省雷姓大约占全国雷姓总人口的68%,其次分布于江西、四川、河南、广西、湖北、福建,六省的雷姓占雷姓总人口的29%。全国形成了陕甘、江西两块雷姓聚集地。

明朝时期,雷姓大约有15万人,约占全国人口的0.16%,年全国人口纯增长率是20%,雷姓人口的增长率为负值。面应是主体在北方的人群,雷姓一直活动于北方地区,自然遭到的分布主要集中于江西、湖南、福建,这三省雷姓大约占雷姓.西、四川、湖北、陕西,这四省的雷姓又集中了27%。江西为雷姓第一大省,占雷姓总人口的30%。宋元明期间,雷姓人口主要由北向东南部、由西北向南迁移。全国重新形成了东南赣湘闽、西北晋陕川两大块雷姓聚集地,雷姓人口重心由西北向东南移动。

当代雷姓的人口已达到300余万,为全国第七十八位姓氏,大约占全国人口的0.24%。从明朝至今600年中雷姓人口由15万增到300余万,增长了20倍,雷姓人口的增长速度高于全国人口的增长速度。宋朝至今1000年中雷姓人口的增长率是呈V形的态势。在全国的分布主要集中于四川、湖南、陕西三省,大约占雷姓总人口的40%,其次分布于湖北、贵州、河南、福建、广西,这五省区又集中了30%的雷姓人口。四川为当代雷姓第一大省,居住了雷姓总人口的16%。在近600年中,雷姓人口主流是由东南部向西北、西部强劲地回迁,雷姓人口重心由东南向西移动。全国形成了西北陕西、西部川鄂贵湘、南方福建三块雷姓聚集区域。雷姓在人群中分布频率示意图表明:在陕渝、湘黔桂、云川东部、甘肃东部、晋豫西部、鄂赣粤大部、浙江南部、福建北部、新疆西南,雷姓占当地人口的比例一般在0.42%以上,中心地区达到1-6%以上,其覆盖面积约占了全国总面积的21.7%,居住了大约56%的雷姓人群。在云南中部、四川中部、甘肃大部、宁夏、青海东部、内蒙古中部、山西中部、黑龙江西部、豫皖南部、湖北东北、江西北部、浙江中部、福建西部、广东东部和南端、台湾北端、新疆西北,雷姓占当地人口的比例一般在0.28%一0.42%之间,其覆盖面积约占了全国总面积的18.8%,居住了大约20%的雷姓人群。

六、家谱文献

东郡雷氏族谱二卷,(明)雷金声纂修,明万历九年(公元1581年)木刻活字印本。

上海青浦雷氏统宗谱,(清)雷补南续修,清嘉庆十七年(公元1812年)木刻活字印本一册。

上海青浦雷氏统宗谱,(清)雷国光纂,清同治十年(公元1871年)木刻活字印本一册。

江苏苏州雷氏支谱一卷,著者待考,清朝年间木刻活字印本一册。

雷氏宗谱十卷,(清)雷显文修,清光绪二十年(公元1894年)冯翊堂木刻活字印本十册。

北山雷氏族谱,著者待考,清朝年间木刻活字印本一册,残本。

福建晋江关山雷氏族谱,雷殿邦、雷信国纂修,木刻活字印本一册。

雷氏四修族谱十三卷,另三卷,首一卷、末一卷,著者待考,甲戌年(公元1922年)满易堂木刻活字印本二十一册,今缺第一卷。

湖南武陵、桃源雷氏族谱,著者待考,二十二年(公元1933年)冯翊堂木刻活字印本五册,今仅存第一~四卷、卷首。

雷氏三修家谱,著者待考,年间丰城堂木刻活字印本一册,今仅存第三卷。

七、郡望堂号

郡望

豫章郡: 汉置豫章郡,治南昌(今江西省会),辖境大致同今江西省。后世所辖浙缩为南昌附近一带。又隋改南昌县为豫章县。唐后期改为钟陵县,又改为南昌。西晋雷焕为豫章郡丰城令,现居丰城南昌、吉安、赣州等地雷姓均为雷焕后代,其家谱雷焕为一世祖孔章公。

冯翊郡:汉武帝太初元年(公元前104年)设置\"左冯翊\"的行政区,与“右扶风”、“京兆尹”合称“京畿三辅”。三国改左冯翊置郡,治所在临晋(今陕西大荔)。北魏移治高陆(今陕西高陵)。此支雷氏,其开基始祖为西晋雷焕之族的后裔。

堂号:

谦让堂:东汉雷义和同郡陈重是好友。太守举陈重孝廉,陈重要让给雷义,太守不允。刺史举雷义茂才,雷义又要让给陈重,刺史不听,雷义遂装疯披发而去。

八、字辈排行

重庆永川雷氏字辈:\"三千正栋腾云凤 四季青天碧化龙\"。

石洞雷氏字辈排列表:

肇基生文亨,十四幼相承,念少百千万,富贵尽郎称,福寿康雷仲,正孟应孔廷,

尚礼光先祖,敦仁裕嗣英,本隆枝益茂,源远泽长清,盛世钟灵秀,高贤待召徵,

书香开甲弟,道学启支仍。

九、姓氏名人

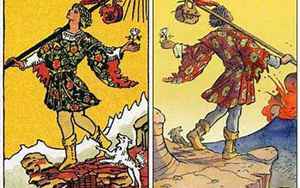

雷震子,神话小说《封神演义》中的角色,面如青靛,发似朱砂,眼睛暴湛,牙齿横生,出于唇外;身躯长有二丈,使用一条黄金棍,是文王姬昌第一百子,也是阐教门人,云中子的徒弟,封神演义人物之一。 “两枚仙杏安天下,一条金棍定乾坤。 风雷两翅开先辈,变化千端起后昆。 眼似金铃通九地,发如紫草短三髡。 秘传玄妙真仙诀,炼就金刚体不昏。” 雷震子在封神之后,肉身成圣,成为什么神仙,却没有交代,查找道教神仙,也不见端倪弟子,为武王伐纣立下赫赫战功。

封神演义人物之一,文王姬昌第一百子,云中子弟子。力大无穷,身怀异术,战绩普通,然忠心为周,孝顺父亲,福缘深厚,是书中的重要角色之一。

雷义,鄱阳(今江西省波阳)人,东汉时名臣,官至侍御史。与同郡人陈重情笃,被誉为交友的典范,人称“胶漆自谓坚,不如雷与陈。”

雷敩,南朝·宋时著名药物学家,以著《雷公炮炙论》三卷著称。其中有的制药法,至今仍被沿用。著有《论合药分剂料理法则》等。

雷焕,晋代天文学家。武帝时,斗牛(星名)间常有紫气。雷焕观气知丰城有宝剑。司空张华任其为丰城令,果于牢狱地基下掘得龙泉、太阿二剑。

雷万春,唐张巡偏将,安禄山部将围攻雍丘,与张巡并力死守睢阳,他站在城上督战,雷万春面部中六箭,仍屹立城头巍然不动,面不改色,使敌军怀疑他是一个木刻的人,后来探知原来是一个真的人,令狐潮禁不住赞美张巡说:“向见雷将军已知足下军令矣!”最后,这位连敌人都赞美的勇将,终于与张巡同时死难,英名传流千古,备受后人的尊敬。

雷海青,唐代明皇时著名宫廷乐师,善弹琵琶,常入宫随侍于唐明皇和江梅妃之侧。安禄山攻入长安(今洛阳),数百名梨园弟子皆为俘虏,雷海青掷乐器于池,以示抗拒,被杀。

雷万兴,潮州(今广东省潮安)人,唐代山越首领,与同族蓝奉高等先后领导闽南、粤东山越人民反抗唐朝的残暴统治,持续了四十余年。

雷德骧,北宋同州郃阳(今陕西省合阳)人,历任屯田员外郎、判大理寺,曾被赵普罢职,后赵普出镇河阳,骧复户部侍郎,旋赵普又入相,骧复遭降黜。

雷三益,清流(今属福建省)人,南宋勇士。与三子雷丙、雷戊、雷庚一同入文天祥部,父子四人英勇刚烈,全部战死沙场。

雷润德,建安(今福建省建瓯)人,元代学者,与其子雷机、雷洪、雷杭俱精于易理,有《周易》注解,世人称为“雷门易”。

雷发达,字明所(1619-1693),江西省建昌(今永修)人,明末清初建筑工匠。曾参与过北京故宫太和殿等工程的重建,其代也继承其业,在工部样房主持宫廷的营造工作达二百余年,圆明园和颐和园中大部分建筑均为雷氏设计,有“样式雷”之称。

雷以针,湖北省咸宁人,清道光进士,太平军起,奉办江北大营军务,在扬州创办厘金,以后各省效尤,致使政府财政收入大增。如不是他推行钱江创设的“厘金制”,清廷粮饷无着,恐早被太平天国倾覆了。雷以针因而声名大噪,后又授陕西省按察使等职,显达一时。著有《大学解读》、《经传杂记》等。

雷学淇,顺天通州(今北京市通县)人,清代学者。曾整理《竹书经年》,著有《夏小正经传考》、《夏小正本义》、《校辑世本》、《古今天象考》等。

以上资料为荀卿庠在网络收集整理,为宣传国学蒙学教材识字为主,了解家族历史为辅,更多资料、更多姓氏在收集中,欢迎建议与留言……

-----------------------------------

荀卿庠 >>>

1.《千字文》-每日一字练字视频。

2.《百家姓》-姓氏文化,家族历史。

3.《荀子》-传统文化,国学学习。

中华姓氏之——雷姓

“费廉岑薛、雷贺倪汤”

我们今天看一看“雷”姓

雷姓中华姓氏之一

“雷”姓是中国知名姓氏之一。雷氏是一个历代悠久、多民族、多源流的姓氏。

在当今姓氏排行榜上名列第七十八位, 雷姓,在《百家姓》中排名第69位。

属于大姓系列,人口约三百六十九万两千余,占全国人口总数的0.23%左右。

起源始祖得姓始祖

方雷。炎帝神农氏的第九代孙名雷,黄帝论功行赏,雷被封于方山(今河南),其族称方雷氏,为古诸侯国之一,后代有以国为氏者,称雷姓。他们尊方雷为雷姓的得姓始祖。

起源源流

1、炎帝子孙,姜姓方雷氏。

2、子姓雷氏,出自商朝殷纣王宠臣雷开,属于以先祖名字为氏。

3、源于姬姓,出自黄帝属下大臣雷公,属于以先祖名字为氏。

4、源于南夷,出自东汉时期南郡潳山蛮,属于以部族名称为氏。

5、源于氐族,出自十六国时期前秦国氐族雷氏部落。属于汉化改姓为氏。

6、据《姓氏考略》所载,东汉末以及魏晋南北朝时期,有“潳山蛮”和“南安羌”改姓为雷,他们逐渐全盘汉化。

7、少数民族汉化改姓:蒙古族忽雷氏及留佳氏、满族女真人阿典氏及满洲阿克占氏、景颇族春雷氏、基诺族布柯氏;壮、苗、彝、瑶、水、阿昌、畲、羌、土家、回等民族均有雷姓。

人口分布迁徙传播

先秦时期,雷姓活动限于河南。直到秦汉,雷姓东迁安徽、江西,开始在东部发达起来。

魏晋南北朝是雷姓发展的重要时期,雷姓的兴起和汉化,陕甘宁地区和川鄂地区成为雷姓的重要活动中心。

唐宋时期,除北方外也向南方和东南地区的移民成为主流。宋代时,雷氏分布更为广泛。

雷氏是一个历代悠久、多民族、多源流的姓氏,在当今姓氏排行榜上名列第七十八位,属于大姓系列,人口约三百六十九万两千余,占全国人口总数的0.23%左右。

分布涨幅

宋朝时期,雷姓大约有17万人,约占全国人口的0.24%。当时雷姓第一大省是陕西,约占全国雷姓总人口的53%。

明朝时期,雷姓大约有15万人,约占全国人口的0.16%,江西为雷姓第一大省,占雷姓总人口的30%。

宋元明期间,全国重新形成了东南赣湘闽、西北晋陕川两大块雷姓聚集地,雷姓人口重心由西北向东南移动。

当代雷姓的人口已达到300余万,为全国第七十八位姓氏,大约占全国人口的0.24%。四川为当代雷姓第一大省,居住了雷姓总人口的16%。

传统文化郡望

豫章郡、冯翊郡。

堂号

谦让堂。

姓氏名人雷震子:《封神演义》中的人物,封神演义人物之一,文王姬昌第一百子。

雷义:东汉时名臣,官至侍御史。

雷敩:南朝·宋时著名药物学家,以著《雷公炮炙论》三卷著称。

雷焕:晋代天文学家。

雷海青:唐代明皇时著名宫廷乐师,善弹琵琶,有“戏神”之称。

雷万春:唐张巡偏将。

雷万兴:唐代山越首领。

雷三益:南宋勇士。与三子雷丙、雷戊、雷庚一同入文天祥部。

雷润德:元代学者、世人称为“雷门易”。

雷发达:明末清初建筑工匠。

雷学淇:清代学者。曾著《竹书经年》等。

雷补同:清代大臣。

雷洁琼:北京大学教授。著名的社会学家、法学家、教育家,杰出的社会活动家。

雷锋:中国人民解放军战士、伟大的主义战士。

雷春浓:近代著名建筑学学者教授。

雷恪生:中国一级演员,表演艺术家。

雷军:小米科技创始人、董事长兼首席执行官。

雷宇扬:香港著名演员。

雷佳音:中国内地知名影视剧演员。

雷平:中国话剧演员。

印象东阿:《涛声依旧 — 古胶井水清且涟》

涛声依旧 古胶井水清且涟

题记:

东阿大地,物华天宝,巍巍泰山,滔滔黄河,孕育了东阿这块神圣的土地。春秋古埙的声响犹在东阿古城的城头上不绝于耳,汉唐之乐依旧叙写着汉家的辉煌。历史,星河灿烂,让阿胶在这里横空出世。

这里是东阿,古人诗云:河济之水久而鲜,古胶井水清且涟。

黄河岸边,漫步着听林间鸟语,看夕阳远去。口渴间古胶泉的甘甜已经流入心间,艾山的山头,听风卷残云,犹如听着东阿古老的故事。光绪八年的御赐禄字,古胶井,雷公亭,还有叮叮当当的驴铃铛声,如音如画,纵然历史虽远。想一个冬至的雪天,穿越百年前的雷家大院,手牵着手,一不小心就走到了白头。

修合无人见,存心有天知。信仰坚定着世世代代的古胶人。

物华天宝,一块古胶。古法古根,一千多年来凝结着雷公匠心独运,古胶在这里发源,传承亦在这里开始。匠心独运,匠人匠心,故事世代流传,给予古胶有灵气。仅仅一小块古胶,却饱含着千年的故事与传承。已经无法想象,一百多年前的大清江山,还有雷氏古胶堂后院的古槐,还有成群的毛驴,只有一张泛黄的古纸铿锵有力地记录着古胶之大道。

万病皆有气血生,将相不合非敌攻。想当年皇宫贵族,位高权重的封疆大吏莫不是一盏阿胶常左右,扶元固本享太平?

一、

窗外已是一片大好秋色,不远处便是千年古城东阿的北门。月亮寂静地挂在树梢,巍巍古城,天子南巡,胶香满城,晨钟暮鼓早已淹逝于几多风云之后。不觉让人想起:今人不见古时月,今月曾经照古人的诗句。离开东阿古胶堂回来,立在窗前,在月光下写下了上面的题记。

两年前,曾经南下苏杭,在桨声灯影和吴侬软语中认识到了吴门医派的风范。他们用一张张仿单,一张张古旧的照片,一段段文字叙写着吴门医派的点滴。从明太祖朱元璋、清圣祖皇帝康熙、一直到中华。一张张仿单和古旧的照片告诉我们的是吴门医派的匠人魂,一段文字叙述的是古老的传承。世代的吴门匠人这样一代又一代的传承着……

人活着无非就是做人和做事。认识一个人是人世间的机缘。

那天,四十五岁的雷庆涛端坐在办公桌前,他正打电话安排着一些事情。他的声音很独特,那种在内心深处呐喊出来的声音,铿锵有力地告诉别人他是一个斩钉截铁的人,不用刻意解释。他的眼睛很大,剑眉上挑,脸庞有着鲁西东阿人特有的肤色古铜色。我们坐下来,他打开保险柜,一包用红绸布包裹的东西貌似很珍贵。他说抱着它们就是抱着祖先的传承!

《雷公炮炙论》、《雷氏古胶堂年谱》、《雷氏古胶堂阿胶验方》、《雷氏族谱》一堆线状的古旧书籍摆在我们眼前。这堆古书经过岁月风化、烟熏火燎已经残破的不像样子,我们知道躺在我们眼前的不仅仅是一堆古书,而是千锤百炼的匠人魂。

于是,一种敬畏,一段传承,一块古胶,在这堆古旧的书籍中铺展开来。

二、

时光回到一千五百多年前的南朝刘宋时期,宋孝武帝刘骏时期孝建五年(公元458年)北魏文成帝拓跋浚遣兵进犯刘宋青州、兖州二州,孝武帝以颜师伯为青州刺史,命太医官雷 敩随军抗击北魏大军,宋军一月之内四战四捷,击溃魏军,宋军乘胜追击,接连收复杜梁、申城、东平、东阿、临邑。大军惨遭损失,士兵失血过多,军中疟疾不断,百姓流离,军心不断动摇。

此时大军驻扎在兖州东阿一代,太医官雷敩阵前受命,打出了九眼大井。太医官雷敩命令士兵七天七夜佐以草药熬制阿胶。分发给士兵和百姓服食,三个月后,重伤的士兵和患病的百姓渐渐的得到了好转。兖州东阿百姓为了纪念神医雷敩,自发捐献银两,修筑了雷公亭和雷公井赞扬雷敩的仁术和义举。后来朝代更迭,兵灾水灾,历经了一千五百多年雷公亭和雷公井淹没在了历史的长河中。

一千五百年后,身为雷敩第五十五代人孙和阿胶技艺制作传承人的雷庆涛经过一段时间的筹措和考证资料,重新修复了淹没了一千五百多年的雷公亭和雷公井。他在百忙的时间内组织族人又经过组稿、审阅、修订了雷氏族谱,利在千秋,功莫大焉。

明洪武初年,雷氏先祖雷纯自山西洪洞县迁来东阿,一路颠簸。据东阿县城西北三十五里之处立村,名曰雷家庄。巧合的是雷氏先祖开荒打井,历尽数月,打出了当年重修雷公井的石碑,上面记述了当年先祖雷敩医者仁心的事迹。雷纯仰天长叹,此乃天意乎!于是一声令下组织族人们围井建设村庄。

与别的姓氏与众不同的是雷氏家族耕读传家,靠着祖上雷公传下来的中医秘术,得以在东阿安身立命。据《雷氏族谱》明清两代雷氏家族共出了十九位进士、举人、贡生,行医者也不泛其人。

明万历二十七年,雷氏先祖在铜城古镇北首的重兴寺前,马神庙旁的堣首建起了六间临街的药铺,以行医兼熬胶经营,名曰鹤春堂。

鹤春堂掌柜医术高明,且平日乐善好施待人仁厚,深得街坊们的赞誉渐渐的干出了一点名堂。是年,礼部尚书太子太保于慎行居士赋闲住在重兴寺与住持谈经论道,听说鹤春堂掌柜雷公熬得一手好胶,便欣然前往,一探究竟,日后于慎行对鹤春堂医风大为赞赏,亲笔书信将雷氏鹤春堂阿胶块举荐到朝廷的太医院,自此雷氏鹤春堂名声大震。

崇祯十七年秋天,清军入关。八旗兵打进山东,杀的山东境内尸横遍野,血流成河。崇祯十七年秋天一把大火把铜城古镇烧了一天一夜。鹤春堂药铺烧的只剩下残墙断壁。鹤春堂雷氏欲哭无泪,只好怀揣着先祖传下来的《雷公炮炙论》担着行李回到了八里之外的雷家庄。行医的行当被烧的精光,雷氏一门无奈根据祖先传下来的秘术,熬胶营生日子,由于有着原来的声望,生意很快就好起来了。

大清光绪六年(公元1880年),慈禧太后染上奇疾,御医日日进诊,屡服良药,竟不见好转。朝中遂下诏各省督抚保荐良医。傅相李鸿章、湖广总督李瀚章、湖北巡抚彭祖贤共同保举江南名医薛福辰。薛福辰不敢怠慢此事,便给好友山东东阿县雷家庄的好友雷好孔修书一封,八百里快马加急,雷好孔便亲自组织人手赶制了六千两上好的雷氏阿胶赶往京城。

当时,薛福辰在宫廷滞留两年多,名公巨卿求治者应接不暇,东阿县雷家庄雷氏古胶也是供不应求。光绪八年,时慈禧病体痊愈,薛福辰和雷好孔因治病有功,薛福辰加赏头品顶带,调补直隶通永道。是年除夕,慈禧亲书\"禄\"字和\"职业修明\"匾额以赐东阿县雷氏古胶堂,赏雷好孔六品顶戴。自此,雷氏古胶堂古胶一直作为贡品进贡。

三、

记者在雷庆涛的履历上看到:东阿古胶阿胶系列产品有限公司董事长、东阿县政协常委、东阿县武术协会主席、东阿县阿胶保健品行业协会秘书长。他淡淡一笑,阿胶在他口中娓娓道来。东阿古城、风云演义、东阿水质探究、古胶井水的密度、阿胶养生、《黄帝内经》《雷公炮炙论》、《本草纲目》等等这些专业知识术语令人震惊。他说学不会这些专业知识,就踏不进我们古胶堂的门槛就做不了雷氏古胶堂的匠人。

在过去,大概清朝的时候,我们雷家的胶坊收徒弟不仅仅会被门徒门规,甚至《四书五经》、还有一些中医书籍都要会背。简单的说,那时候在我们家出去的学徒,不仅仅学的是熬胶,还有读书、行医等这方面的知识。所以,在年间,我们家还存着许多清朝的大匾,那些都是学生送的,后来被日本人拉去做了军需物资。

雷庆涛的老家就在离企业不远的一个村子,历史上叫雷家庄,这个名字曾经叫了五百多年,多次出现在县志和族谱上,直到新中国成立才改成雷庄。雷庄处在东阿县城的边缘,与其他村庄没有什么区别之处,被大片的庄稼包围着;七十多岁的老父亲在城里呆不习惯,愿意守着爬满丝瓜的小院,守着世代居住的村庄生活,偶尔冬季熬胶之际,便到厂里走走看看指导一下后生们。

一九九五年,二十三岁的雷庆涛血气方刚,风华正茂。这一年,他得到了一份令同龄人羡慕的工作:人民警察。我们在当年的照片上仍然可以看到身穿白色警服的雷庆涛和同事们的合影照片。二十多年过去,留在他身上的更多的还是警察特有的气质,果断正气。

那时候刚刚结婚,一个崭新的家庭,日子过得也是很紧迫。面对生活的挑战,他在工作岗位上勤勤恳恳,工作认真,获得了领导们的一致认可。八年过后,新世纪之初的一天,这一年雷庆涛二十八岁。一天中秋节,老父亲把身为长子的他叫到家中,爷两个好好的喝了一壶酒。老父亲说庆涛,我这岁数也慢慢的大了,你马上也到了三十而立的年龄,应该做点属于咱雷家的事情了;你做好了,对于国家同样是有好处。老父亲爬上梯子在房梁上掏出一个老旧的木盒,他仔细擦干净了上面尘土,缓缓的把它打开。

雷庆涛说是那一只木盒子改变了他的命运。

他小时候也曾隐隐约约地听说雷家的祖上关于阿胶的事情,年长以后不知道父亲却只字不提了。清朝、的战乱,时期的,一代又一代传下来,父亲把这些东西藏的严严实实,从未让任何人透漏,也许是对他的考验。就这样2002年雷庆涛离开了警察的岗位,多方开始筹措资金,他要重建雷家的古胶堂。他充分利用东阿优质的水资源,和地道的古胶配方,终于再造了古胶的辉煌。2015年,东阿古胶在青岛蓝海股权交易中心成功挂牌上市。

在企业做大的同时,他也没有忘记社会责任,积极回报社会。

2016年6月,东阿古胶调拨专项资金7000多元,为曹屯村有种植粮食的25户贫困户,每户送去2袋化肥,今年5月1日,为曹屯村56户贫困户送去价值2.3万余元的56套电风扇、夏凉被、蚊帐、洗脸盆、热水器、凉席、热水瓶等日常用品。

\"红人中国儿童梦想图书馆\"由林鑫健、雷庆涛发起。2017年9月17日上午,\"红人中国儿童梦想图书馆\"001号,公益慈善爱心书屋,在东阿县陈集乡曹屯村小学开馆。

2003年雷庆涛创立雷氏古胶堂之初,他打破一系列种种困扰的因素,一路披荆斩棘开始投入生产。但是他深知一个核心问题,阿胶作为一个传统的东西,在市场上立足的根源就是必须要道地、传承、技艺。这几项基本都具备,唯一的一个缺陷就是井,古胶井!好胶源好水,自己的家乡和公司正处在东阿优质水源的核心地带。经过许多日夜的勘井,水还是没有打上来。那是一个临近麦收的季节,他在地头上吃完包子低头抽着烟沉默着,忽然工人们大喊:雷老板,咱的井出水了!

他惊喜地挽起裤腿跑进麦地,看到清凉的井水像云朵一样涌出来,大家欢呼着拥抱起来。经过山东省地质部门检测水样,该井水样为优质水源,最适宜熬胶。那晚,他很高兴,给大伙开完工资,又大大方方地请大伙吃了一顿红烧肉。拖着疲惫的身躯回到家已是深夜十一点,一家人还坐在灯光下翘首以待。

文章写到这里,我们不难想象:修合无人见,存心有天知。信仰坚定着世世代代的古胶人。一块古胶。古法古根,一千多年来凝结着雷公匠心独运,古胶在这里发源,传承亦在这里开始。匠心独运,匠人匠心,故事世代流传,给予古胶有灵气。仅仅一小块古胶,却饱含着千年的故事与传承。

雷-汉字的艺术与中华姓氏文化荀卿庠整理

一、文字演变

二、姓氏读音

拼音:léi lèi

注音: ㄌㄟˊ ㄌㄟˋ

旧繁体字/异体字: 靁

汉字结构: 上下结构

造字法:雨

简体部首: 雨

五笔86:FLF

五笔98:FLF

UniCode:U+96F7

四角号码:10601

仓颉:MBW

GBK编码:C0D7

规范汉字编号: 2884

雷的部首笔画: 8

总笔画: 13

笔 顺: 横捺折竖捺捺捺捺竖折横竖横

由于下雨时带异性电的两块云相接,空中闪电发出的强大的声音:雷电。雷鸣。雷动。雷雨。雷霆。雷厉风行。

军事用的爆炸武器:地雷。鱼雷。布雷。扫雷。雷管。

〔雷池〕古水名,在今中国安徽省望江县。现用于成语“不敢越雷雷一步”,喻不敢越出一定的范围。

姓。

三、姓氏起源

源流一,源于姜姓,出自炎帝裔孙方雷氏的封地方山,属于以先祖名字为氏。相传,炎帝神农氏的九世孙叫雷。在黄帝率领炎黄部落联盟战伐蚩尤时,双方激战于涿鹿,雷奋勇杀敌,将生死置之度外,佐黄帝剿除蚩尤立下大功。战争胜利后,黄帝论功行赏,雷被封于方山(今河南禹州市方山镇,方山古亦称龙山,是华夏民族,华夏族裔生息繁衍的发源地),建立了自己的部落集团(诸侯国)。其后裔子孙以及部族人等遂以国为姓氏,复姓方雷氏,为古诸侯国之一。在方雷氏的后裔子孙中,后省文简化分衍为两支,有以先祖名字为姓氏者,称雷氏,也有以国名为姓氏者,称方氏。

该支雷氏、方氏同宗同源,世代相传至今,皆是非常古早的姓氏之一。他们共尊方雷为得姓始祖。

源流二,源于子姓,出自商朝殷纣王宠臣雷开,属于以先祖名字为氏。传说,在殷商王朝时期,纣王身边有一个宠臣叫雷开,对纣王忠心耿耿,尽教唆纣王肆意欢乐。

周武王姬发灭殷商王朝后,在雷开的后裔子孙中,有延续其先祖之名为姓氏者,称雷氏,世代相传至今。

源流三,源于姬姓,出自黄帝属下大臣雷公,属于以先祖名字为氏。传说,远古时期有个人叫雷公,他精通医术,是一个名医,被任命为“巫”,即医官,掌管天下巫医。他还曾与黄帝一起讨论医学理论。

在雷公的后裔子孙中,有延续其先祖之名为姓氏者,即称雷氏,世代相传至今,是非常古早的姓氏之一。

源流四,源于南夷,出自东汉时期南郡潳山蛮,属于以部族名称为氏。据史籍《姓氏考略》中记载:东汉末期以及魏、晋、南北朝时期,有潳山蛮改姓为雷。潳山蛮,是东汉王朝统治者对原战国时期楚国国人的一种称谓,其民族成分实际上十分混杂,由若干群体组成,但其联盟酋长被一致称作“雷迁”,就是首领的意思。在东汉末期,潳山蛮广泛居于今湖北省的荆州、安陆、汉阳、武昌、黄州、德安、施南诸府及襄阳府以南境地,即东汉时期的南郡境内,其部族人等多以首领之官称为姓氏,称雷氏。汉光武帝刘秀建武二十三年(公元47年),潳山蛮起而反之,随即被武威将军刘尚率军镇压,之后徙其族人七千余口置于沔中(今湖北江夏),因此,潳山蛮在其后被改称为“沔中蛮”。潳山蛮后逐渐迁徙至岭南地区,雷氏族人的一部分分别融入了当地的苗族、瑶族、彝族、侗族、畲族、壮族、黎族、布依族等少数民族中,并将姓氏带入这些民族,世代生息繁衍至今。

该支雷氏主要分布在广西、湖南、广东一带地区。

源流五,源于氐族,出自十六国时期前秦国氐族雷氏部落。属于汉化改姓为氏。据史籍《姓氏考略》中记载:东汉末期以及魏、晋、南北朝时期,有南安羌改姓为雷。东晋十六国时期,前秦国苻氏集团中有一部“南安羌”,为前秦国的核心部族之一。实际上,“南安羌”并非羌族,而是氐族部落,典型代表人物就是著名的前秦国大司马雷弱儿。

雷,是魏、晋、南北朝时期氐族中一个部落的名称,早先游游牧于青海、甘肃一带,后来以部为氏,汉化即称雷氏,后皆融入汉族之中,世代称雷氏至今。

源流六,源于蒙古族,属于汉化改姓为氏。

⑴.蒙古族雷氏,最早源出“忽雷”演奏者。忽雷,是蒙古语“胡尔”的音译,是一种创始于北方民族,史载中最早名的弦乐器名称。在元朝时期的宫延音乐中,忽雷也是主要的乐器种类。在史籍《元史·礼乐志》中记载:“胡琴制如火不思,卷颈龙首,三弦,用弓捩之,弓之弦以马尾。”其中所称的“胡琴”就是忽雷,是一种弓弦摩以发音的乐器。忽雷上雕刻有精美的龙首,形制不一,其中的“玛特尔头”是比较古老的形制,其形似龙,面似猴,狰狞可怖,象征一种镇压邪魔的神物。后来,人们将忽雷的演奏者称为忽雷氏,其后裔子孙中有汉化称单姓雷氏者。

⑵.据史籍《清朝通志·氏族略·满洲八旗姓》记载,蒙古族留佳氏,亦称刘佳氏,源出南匈奴贵族刘氏集团,世居察哈尔(今河北张家口一带,包括河北、内蒙乌兰察布盟、锡林郭勒盟一部、山西部分地区)。后有满族引为姓氏者,满语为Lingiya Hala,世居李佳和罗(今辽宁新宾李家河)、瓦尔喀(今南自长白山、图门江以北,北自黑龙江下游乌扎拉地方以南,东至俄罗斯滨海地区南,包括赫席赫、鄂漠和苏鲁、佛讷赫托克索等地)、乌拉(今吉林永吉乌拉街至辉发河口、拉发河流域、双阳县境)、辉发(今吉林柳河、辉发河以及沙河下游,桦甸、辉南一带)、松花江等地。蒙古族、满族留佳氏,在清朝后期多冠汉姓为雷氏、刘氏等。

源流七,源于满族,属于汉化改姓为氏。据史籍《金史》、《清朝通志·氏族略·满洲八旗姓》等的记载:

⑴.金国时期,就有海西女真阿典部,族人以部为氏,称阿典氏,满语为Akjan Hala,汉义“雷”,世居哈达(今辽宁西丰小清河流域)、叶赫(今吉林梨树)等地,,是满族最古老的姓氏之一。后来在明朝初期,因明太祖朱元璋严诏天下禁止胡姓,阿典氏即改单字汉姓为雷氏、战氏等。

⑵.满族乌噜氏,亦称乌禄鲁氏,源出金国时期女真斡雷部,满语为Uru Hala,汉义“寡蛋、松籽壳”,世居乌喇(今吉林永吉)、叶赫(今吉林梨树)、扎库木(今辽宁新宾伊勒登河西岸)等地,是满族最古老的姓氏之一,后多冠汉姓为雷氏、赵氏。

四、得姓始祖

方雷。炎帝神农氏的第九代孙名雷,黄帝论功行赏,雷被封于方山(今河南省禹州市),其族称方雷氏,为古诸侯国之一,方雷氏的后代有以国为氏者,称雷姓。他们尊方雷为雷姓的得姓始祖。

五、人口分布

雷氏是一个历代悠久、多民族、多源流的姓氏,在当今姓氏排行榜上名列第七十八位,属于大姓系列,人口约三百六十九万两千余,占全国人口总数的0.23%左右。

先秦时期,雷姓活动限于河南,但一直不活跃,史书上很少有记载。直到秦汉,雷姓东迁安徽、江西,开始在东部发达起来,形成著名的豫章雷姓大族。魏晋南北朝是雷姓发展的重要时期,西北羌族、氐族以及巴蜀蛮中雷姓的兴起和汉化,陕甘宁地区和川鄂地区成为雷姓的重要活动中心,形成著名的冯翊雷氏望族。唐宋时期,雷姓除继续在西北发展外,向南方和东南地区的移民成为主流,到明朝时,雷姓的重心向南和东南移动,南方各地基本都有雷姓,尤盛于赣闽地区。

在晋以前,雷氏已分布于南方的江西、安徽、四川、湖北等省。西晋豫章(今江西南昌)人雷焕的后裔现仍广泛分布于江西丰城、南昌、吉安、赣州等地,有一支迁至冯翊(今陕西大荔),后来发展成名门望族。南北朝至五代期间,雷氏的聚居地在南北都有发展,已散播至内蒙古、湖南、广东等省的一些地区。宋代时,雷氏分布更为广泛,今江西、福建、广西、湖南、广东、山西等省均有雷氏人居住。 雷姓是汉族大姓之一。但是,并非只在汉族中有雷氏,许多少数民族中都有雷氏。居住在青海、甘肃一带的雷氏,有许多是羌族人。如十六国时前秦大司马雷弱儿即是南安(今甘肃陇西)羌族人。迁徙至原楚国境内的雷氏,东汉时有雷迁,被称为南郡“潳山蛮”。迁徙至江南、岭南的雷氏,一部分融入苗、瑶、彝、侗、畲、壮、黎、布依等族。瑶族雷氏在广西、湖南、广东一带分布相当广泛,例如广西的临桂、灵川,湖南的城步,广东的博罗、海丰、云浮等县都有瑶族雷氏居民。

宋朝时期,雷姓大约有17万人,约占全国人口的0.24%,姓氏排在第七十七位。当时雷姓第一大省是陕西,约占全国雷姓总人口的53%。雷姓在全国的分布主要集中于陕西、甘肃,这二省雷姓大约占全国雷姓总人口的68%,其次分布于江西、四川、河南、广西、湖北、福建,六省的雷姓占雷姓总人口的29%。全国形成了陕甘、江西两块雷姓聚集地。

明朝时期,雷姓大约有15万人,约占全国人口的0.16%,年全国人口纯增长率是20%,雷姓人口的增长率为负值。面应是主体在北方的人群,雷姓一直活动于北方地区,自然遭到的分布主要集中于江西、湖南、福建,这三省雷姓大约占雷姓.西、四川、湖北、陕西,这四省的雷姓又集中了27%。江西为雷姓第一大省,占雷姓总人口的30%。宋元明期间,雷姓人口主要由北向东南部、由西北向南迁移。全国重新形成了东南赣湘闽、西北晋陕川两大块雷姓聚集地,雷姓人口重心由西北向东南移动。

当代雷姓的人口已达到300余万,为全国第七十八位姓氏,大约占全国人口的0.24%。从明朝至今600年中雷姓人口由15万增到300余万,增长了20倍,雷姓人口的增长速度高于全国人口的增长速度。宋朝至今1000年中雷姓人口的增长率是呈V形的态势。在全国的分布主要集中于四川、湖南、陕西三省,大约占雷姓总人口的40%,其次分布于湖北、贵州、河南、福建、广西,这五省区又集中了30%的雷姓人口。四川为当代雷姓第一大省,居住了雷姓总人口的16%。在近600年中,雷姓人口主流是由东南部向西北、西部强劲地回迁,雷姓人口重心由东南向西移动。全国形成了西北陕西、西部川鄂贵湘、南方福建三块雷姓聚集区域。雷姓在人群中分布频率示意图表明:在陕渝、湘黔桂、云川东部、甘肃东部、晋豫西部、鄂赣粤大部、浙江南部、福建北部、新疆西南,雷姓占当地人口的比例一般在0.42%以上,中心地区达到1-6%以上,其覆盖面积约占了全国总面积的21.7%,居住了大约56%的雷姓人群。在云南中部、四川中部、甘肃大部、宁夏、青海东部、内蒙古中部、山西中部、黑龙江西部、豫皖南部、湖北东北、江西北部、浙江中部、福建西部、广东东部和南端、台湾北端、新疆西北,雷姓占当地人口的比例一般在0.28%一0.42%之间,其覆盖面积约占了全国总面积的18.8%,居住了大约20%的雷姓人群。

六、家谱文献

东郡雷氏族谱二卷,(明)雷金声纂修,明万历九年(公元1581年)木刻活字印本。

上海青浦雷氏统宗谱,(清)雷补南续修,清嘉庆十七年(公元1812年)木刻活字印本一册。

上海青浦雷氏统宗谱,(清)雷国光纂,清同治十年(公元1871年)木刻活字印本一册。

江苏苏州雷氏支谱一卷,著者待考,清朝年间木刻活字印本一册。

雷氏宗谱十卷,(清)雷显文修,清光绪二十年(公元1894年)冯翊堂木刻活字印本十册。

北山雷氏族谱,著者待考,清朝年间木刻活字印本一册,残本。

福建晋江关山雷氏族谱,雷殿邦、雷信国纂修,木刻活字印本一册。

雷氏四修族谱十三卷,另三卷,首一卷、末一卷,著者待考,甲戌年(公元1922年)满易堂木刻活字印本二十一册,今缺第一卷。

湖南武陵、桃源雷氏族谱,著者待考,二十二年(公元1933年)冯翊堂木刻活字印本五册,今仅存第一~四卷、卷首。

雷氏三修家谱,著者待考,年间丰城堂木刻活字印本一册,今仅存第三卷。

七、郡望堂号

郡望

豫章郡: 汉置豫章郡,治南昌(今江西省会),辖境大致同今江西省。后世所辖浙缩为南昌附近一带。又隋改南昌县为豫章县。唐后期改为钟陵县,又改为南昌。西晋雷焕为豫章郡丰城令,现居丰城南昌、吉安、赣州等地雷姓均为雷焕后代,其家谱雷焕为一世祖孔章公。

冯翊郡:汉武帝太初元年(公元前104年)设置\"左冯翊\"的行政区,与“右扶风”、“京兆尹”合称“京畿三辅”。三国改左冯翊置郡,治所在临晋(今陕西大荔)。北魏移治高陆(今陕西高陵)。此支雷氏,其开基始祖为西晋雷焕之族的后裔。

堂号:

谦让堂:东汉雷义和同郡陈重是好友。太守举陈重孝廉,陈重要让给雷义,太守不允。刺史举雷义茂才,雷义又要让给陈重,刺史不听,雷义遂装疯披发而去。

八、字辈排行

重庆永川雷氏字辈:\"三千正栋腾云凤 四季青天碧化龙\"。

石洞雷氏字辈排列表:

肇基生文亨,十四幼相承,念少百千万,富贵尽郎称,福寿康雷仲,正孟应孔廷,

尚礼光先祖,敦仁裕嗣英,本隆枝益茂,源远泽长清,盛世钟灵秀,高贤待召徵,

书香开甲弟,道学启支仍。

九、姓氏名人

雷震子,神话小说《封神演义》中的角色,面如青靛,发似朱砂,眼睛暴湛,牙齿横生,出于唇外;身躯长有二丈,使用一条黄金棍,是文王姬昌第一百子,也是阐教门人,云中子的徒弟,封神演义人物之一。 “两枚仙杏安天下,一条金棍定乾坤。 风雷两翅开先辈,变化千端起后昆。 眼似金铃通九地,发如紫草短三髡。 秘传玄妙真仙诀,炼就金刚体不昏。” 雷震子在封神之后,肉身成圣,成为什么神仙,却没有交代,查找道教神仙,也不见端倪弟子,为武王伐纣立下赫赫战功。

封神演义人物之一,文王姬昌第一百子,云中子弟子。力大无穷,身怀异术,战绩普通,然忠心为周,孝顺父亲,福缘深厚,是书中的重要角色之一。

雷义,鄱阳(今江西省波阳)人,东汉时名臣,官至侍御史。与同郡人陈重情笃,被誉为交友的典范,人称“胶漆自谓坚,不如雷与陈。”

雷敩,南朝·宋时著名药物学家,以著《雷公炮炙论》三卷著称。其中有的制药法,至今仍被沿用。著有《论合药分剂料理法则》等。

雷焕,晋代天文学家。武帝时,斗牛(星名)间常有紫气。雷焕观气知丰城有宝剑。司空张华任其为丰城令,果于牢狱地基下掘得龙泉、太阿二剑。

雷万春,唐张巡偏将,安禄山部将围攻雍丘,与张巡并力死守睢阳,他站在城上督战,雷万春面部中六箭,仍屹立城头巍然不动,面不改色,使敌军怀疑他是一个木刻的人,后来探知原来是一个真的人,令狐潮禁不住赞美张巡说:“向见雷将军已知足下军令矣!”最后,这位连敌人都赞美的勇将,终于与张巡同时死难,英名传流千古,备受后人的尊敬。

雷海青,唐代明皇时著名宫廷乐师,善弹琵琶,常入宫随侍于唐明皇和江梅妃之侧。安禄山攻入长安(今洛阳),数百名梨园弟子皆为俘虏,雷海青掷乐器于池,以示抗拒,被杀。

雷万兴,潮州(今广东省潮安)人,唐代山越首领,与同族蓝奉高等先后领导闽南、粤东山越人民反抗唐朝的残暴统治,持续了四十余年。

雷德骧,北宋同州郃阳(今陕西省合阳)人,历任屯田员外郎、判大理寺,曾被赵普罢职,后赵普出镇河阳,骧复户部侍郎,旋赵普又入相,骧复遭降黜。

雷三益,清流(今属福建省)人,南宋勇士。与三子雷丙、雷戊、雷庚一同入文天祥部,父子四人英勇刚烈,全部战死沙场。

雷润德,建安(今福建省建瓯)人,元代学者,与其子雷机、雷洪、雷杭俱精于易理,有《周易》注解,世人称为“雷门易”。

雷发达,字明所(1619-1693),江西省建昌(今永修)人,明末清初建筑工匠。曾参与过北京故宫太和殿等工程的重建,其代也继承其业,在工部样房主持宫廷的营造工作达二百余年,圆明园和颐和园中大部分建筑均为雷氏设计,有“样式雷”之称。

雷以针,湖北省咸宁人,清道光进士,太平军起,奉办江北大营军务,在扬州创办厘金,以后各省效尤,致使政府财政收入大增。如不是他推行钱江创设的“厘金制”,清廷粮饷无着,恐早被太平天国倾覆了。雷以针因而声名大噪,后又授陕西省按察使等职,显达一时。著有《大学解读》、《经传杂记》等。

雷学淇,顺天通州(今北京市通县)人,清代学者。曾整理《竹书经年》,著有《夏小正经传考》、《夏小正本义》、《校辑世本》、《古今天象考》等。

以上资料为荀卿庠在网络收集整理,为宣传国学蒙学教材识字为主,了解家族历史为辅,更多资料、更多姓氏在收集中,欢迎建议与留言……

-----------------------------------

荀卿庠 >>>

1.《千字文》-每日一字练字视频。

2.《百家姓》-姓氏文化,家族历史。

3.《荀子》-传统文化,国学学习。

猜你喜欢

雷敩怎么读雷敩简介雷敩用于人名怎么读名字热门推荐

推荐阅读

热门标签

热门精选

- 07-13处女摘花(真实处破女摘花过程)

- 06-26王俊凯喜欢谁(王俊凯承认有喜欢的女孩)

- 07-06阳女木三局(阳女木三局是什么意思)

- 07-05中央书记处书记是什么级别(中央书记处书记的级别)

- 06-29射手座女星(世界十大射手座女明星)

- 07-06男人靠女人(为什么男人靠女人被指吃软饭)

- 06-13八字脚铐(武则天发明的七大酷刑到底有多残忍)

- 06-29女人梦见死尸什么预兆(女人梦见好多死人有什么寓意)

- 07-14右锁骨有痣的女人(女人右锁骨有痣代表什么)

- 07-04帝旺(帝旺代表什么意思)

处女座最新文章

- 10-19雷敩(雷敩简介)

- 10-19在我眼中你是谁(在你眼中我是谁说说)

- 10-19观音灵签三藏(观音灵签三藏起名)

- 10-19室女座(星座漫游指南)

- 10-19羊年是哪几年(羊年是哪几年?多少岁2023年)

- 10-19梦见别人哺乳(梦见别人喂奶是什么意思)

- 10-19生肖羊冬月运势咋样(生肖羊月运详解)

- 10-19755(激光755是什么意思)

- 10-19雍和宫介绍(北京雍和宫游玩攻略简介)

- 10-19心境的最高境界(什么才是心境的最高境界)