骨字偏旁(骨字偏旁是什么)

田英章毛笔楷书《偏旁部首·骨字旁》

田英章毛笔楷书偏旁部首之骨字旁:“骨”。

今天,继续分享偏旁部首:骨字旁。如图:

左竖露锋斜切起笔,向下略右斜,注意长度;横折与左竖虚接,横画抗肩,不要写重,到位后稍重顿笔然后内擫写竖,稍左斜;里面小横折写作“人”字,笔画不要过重过大;左竖点露锋起笔,向下渐重,左斜;横折钩与竖点虚接,横画抗肩,向右渐轻,到位后向上略提笔锋然后向右下方顿笔,再折锋向左下方出钩,遒劲有力;下部“月”字不要写宽,与上部两个竖笔基本直对。竖笔稍左斜,收笔略重;横竖钩坚挺有力,竖身稍重,到位后跪笔弹锋出钩,钩角略低于左竖;里面两个小横位置靠上,实接左竖,不要写重。

具体字例:

髓 suǐ

骼 gé

鹘 hú gǔ

骨 gǔ

骸 hái

滑 huá

猾 huá

髅 lóu

體 tǐ

骰 tóu

字例打印本:

字例描红本:

田英章毛笔行书《偏旁部首 • 骨字旁》

田英章毛笔行书偏旁部首之“骨字旁”。

今天,继续分享行书偏旁部首:骨字旁。

骨,读作gǔ或gū,始见于商代甲骨文,其古字形像骨架相互支撑或骨头相互拼接的样子,本义即人或动物的骨骼。如图所示:

行书中的骨字旁:

左竖稍重,勿长,略右斜;横折与左竖留有气口,右竖左斜,与左竖呈上宽下窄之态,收笔略作挑钩连带中间点笔,布白均匀;“冖”部宽放,左低右高。左点厚重,左斜;横钩横画抗肩,向右行笔略轻,到位后再折笔向左下方回锋出钩,遒劲有力;下面“月”字与上部对应,左收右放。左竖左斜,右竖钩略长,钩身稍大,且与中间两小横一笔连写。

楷书中的骨字旁:

“骨”字作为偏旁居于字左时字形瘦高,不要写宽,诸多横向笔画通常带较大斜势。为了提高其书写速度,行书中“骨”字上部可以简化为“口”,中部秃宝盖则直接简省成一横,且左伸右收,以避让右部笔画。

具体字例:

骨 gǔ gū

鹘 hú gǔ

骸 hái

滑 huá

髓 suǐ

体 tǐ

髃 yú

字例打印本:

字例描红本:

汉字历史——人篇(冎)

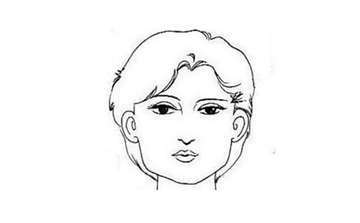

人的椎骨

人篇

字源演变

说文解字

“冎”guǎ,象形字,‘咼、骨’的初文,‘冎’字最早见于商朝甲骨文。甲骨文的‘冎’呈‘’形,像人的椎骨(脊柱):三条‘斜线’为椎骨的大致轮廓,左右的‘短竖’为椎骨弯曲处的切线。商晚期的一款金文写作‘’形,应属个例,旨在强调骨架结构,未成为主流。从西周早期金文中的‘過’字可知,‘’款仍是主流。暂未发现春秋版本,战国楚简有两款:一款将‘’中间一笔省略并加‘口’,写作‘咼’;另一款将‘’中间一笔省略并加‘肉(月)’,写作‘骨’。秦简将‘’中间的一笔变作‘横折’,写作‘冎’,或省作‘’。造字本义:人的椎骨,引申为‘骨的统称’;又引申为‘支撑、支架’;又引申作动词‘去骨、剔骨’等。

备注:由于甲骨文的‘冎’过于抽象,经朝代更迭、笔画转换,楚简与秦简的‘冎’的写法虽不同,但仍能根据甲骨文的‘冎’推断两者同源。虽然在‘冎’的基础上又衍生出‘咼、骨’,但字义上并无太大变化。

古文释义

【唐韻】【集韻】【韻會】古瓦切,音寡。

【說文】剔人肉,置其骨也。

【集韻】亦作剮。

【韻會】或作。

图片:六叔

文章:六叔

相关汉字

| 咼 | 骨 | 别 | 过 |

热门推荐

推荐阅读

热门标签

热门精选

- 06-13八字带一撇(什么是八字一撇)

- 06-241893年(1893年什么朝代)

- 06-24唵佛敕令(太岁符唵佛敕令)

- 06-16八字正印透(八字中有正印代表什么)

- 06-28送葬队伍(送葬的队伍是如何排顺序的)

- 06-15八字带的秀(八字带六秀日是什么意思)

- 06-17八字比劫为妻(娶妻为什么要娶比劫旺的)

- 06-13八字正三奇(三奇八字是什么意思)

- 06-10八字水天需(水天需卦是什么意思)

- 06-13八字带亥申(应该如何去看)

八字排盘最新文章

- 01-01骨字偏旁(骨字偏旁是什么)

- 01-01坤上艮下(坤上艮下卦详解)

- 01-01现在开药店还赚钱吗(现在开药店还赚钱吗?小药店一个月利润大概有多少?)

- 01-01长辈结婚送啥礼物好呢(长辈结婚小辈送什么礼物)

- 01-01属兔适合佩戴什么(属兔适合佩戴什么水晶)

- 01-01星座运势大全查询(星座运势大全查询)

- 01-01覆舟嘴(覆舟嘴女人面相)

- 01-01猪多大(猪多大年龄)

- 01-01李正英(林正英)

- 01-01个个是什么意思(天津的个个是什么意思)