克是什么意思(克是什么意思网络用语)

方言中一个充满情感色彩的万能动词:“剋”

我国的汉语言文化一向被全世界共认为历史悠久,源远流长,博大精深。自从3000多年前,我们的祖先创造了甲骨文一直到今天,汉语都是中国文化中最璀璨耀眼的明珠。就是在带有浓厚地域特色的各地方言中,也有数也数不清的文化精华。笔者在这里和朋友们所说的方言中的一个充满情感色彩的万能动词:“剋”,即可从中窥见一斑。

“剋”字是淮河以北,包括皖北、苏北、鲁南等这一大片区域的方言,且使用频率极高,在全国的不少地方也有使用。剋字是个多音字,其读音为kēi或kè或kéi,以“kéi”的读音使用较多。说它情感丰富,是因为它表示任何一种动作和意义时,似乎都饱含着人的思想感情。说它是个近乎“万能”的动词,是因为它能够表达的动作几乎任何事物都能用。

“剋”字是淮北方言中的一个使用频率极高、意义范畴极广、句能极强的泛义动词。它几乎可以和各类宾语相组合,并且能够表达出各种各样的意义。而其意义大致可以归纳为两大类,即取得和处置。值得一提的是。“剋”字的的口语色彩和情感色彩非常浓厚,特别是不同的语境和语气,甚至是语调,对“剋”的意义,都会起到确定和限定的作用。

概括一下,“剋”的意思大概有以下众多的含义:尽可能多的行为动作、战胜、制服、攻取、约束、克制、严格限定、能、成、克扣、暗中削减、砍削、截断、镂刻、刻薄、训斥、狠狠地批评、抠取等等等等。比如作为动词表示动作的:剋(吃)饭、剋(喝)酒、剋(打)人、剋(打)麻将、剋(敲、捶、打、砸等等)他或它两下子等等等等。用来表示对所做事情行为动作程度的:用劲剋(打)、剋(做)了好长时间、这事一定要剋(干)成功了等等。

在皖北、苏北、鲁南等地区的方言中,剋字是个最常用的字眼,一般都是做动词的,其含义也大多有“快速地做某事”或“凶猛粗野地做某事”的意思。能充分地表达出北方人的豪爽性格和语气。比如剋仗(打架斗殴)、剋饭或剋酒(吃饭喝酒:能让人联想起一大帮人在一起,开心地大口喝酒,大块吃肉的豪爽情景)等等搞活动、做动作的事情。剋字在这些地区就像万金油一样,几乎所有的动作和地方都可以通用说成“剋”,而且普遍带有加重语气的强调作用,语调较重,有时甚至比较粗野和粗俗,比如今天我剋了3大碗面条、他终于被我剋趴下了等等。

在我国的其他少数地方,也有使用“剋”这个动词的。在云南红河方言中,剋是指用单手的拇指和食指捏住一个小的东西轻轻地砸向人或物。比如尅(砸)人、尅(扔)石头等等。在河南方言中,剋是较小程度的打骂或修理的意思,有点开玩笑的意味。比如你再不好好地干,我就尅你等。而在江西方言中,也有用“剋”的,含义是猛烈地打或者击。比如我狠狠地剋(打)了他一巴掌等。可见,“剋”这个“万能”动词的应用还是比较广泛的。大家以为如何呢?

个人观点,欢迎评论,敬请关注。

长知识丨如何正确理解“克己复礼”

《论语·颜渊》中有这样一段对话:颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。”

“克己复礼”,是孔子针对颜渊问仁的回答。颜渊是孔子弟子,被认为是其最得意的门生,列为孔子门生七十二贤人之首。颜渊此人,照孔子的说法,是“一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐”,可见颜渊本身就有很好的德行。

对这样有德行的君子,孔子要求“克己复礼”,即克制自己的欲望,规范自己的行为,使言语行动都合乎礼仪规范(这个礼,一般指孔子所推崇的周礼)。也就是说君子是需要用礼来加以约束的,具体来讲,就是四个“非礼勿”,不合乎礼的不看、不听、不说、不做。颜渊认为自己虽然迟钝,但也努力践行着夫子对其的要求,“博我以文,约我以礼”。

孔子教学讲究因材施教,对不同的弟子的提问,他的回答也各有不同。如仲弓问仁,孔子答“出门如见大宾,使民如承大祭。己所不欲,勿施于人。在邦无怨,在家无怨。”仲弓,就是冉雍,冉雍曾经做过官,这里孔子对他就要求无论是接待贵宾还是派使百姓,都要小心谨慎,自己也不愿意做的事就不要强加于他人,无论是否为官,做事都不要有怨恨。

再有司马牛问仁,孔子答“仁者,其言也訒。”这是因为司马牛这个人,多言而躁,即话多,容易急躁,而孔子对其问仁的回答就是让他言语迟钝点,别太多话,对司马牛来说,这就是仁了。

◎本文图源网络,图文版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。

热门推荐

推荐阅读

热门标签

热门精选

- 07-10男女生搞基(搞基是什么意思)

- 08-02刀肖是哪几肖(刀肖指什么生肖)

- 07-08藏历理发(什么日子理发最吉利)

- 07-1763年出生的今年多大(63年属兔的今年多大)

- 07-0600年今年多大(00出生的今多大)

- 07-06大林木是什么生肖(今期特马大林木)

- 06-26十灵时(什么叫十灵时出生的人)

- 06-30属猪多大了(生肖猪今年几岁)

- 07-11今年属牛的多大(生肖牛今年几岁)

- 07-0138年属什么生肖(38年是什么生肖)

出生命理最新文章

- 01-14克是什么意思(克是什么意思网络用语)

- 01-14孙权为什么不娶大乔(孙权为什么不娶大乔呢)

- 01-14佛说无量寿经(佛说无量寿经原文全文)

- 01-14人中沟(人中沟怎么加深)

- 01-14女宝取名(女宝取名2023兔宝宝)

- 01-14聪明又有钱的星座女(聪明又有钱的星座女生)

- 01-14中华命理风水网(中华命理风水网免费算命)

- 01-14止的形近字(浩的形近字组词)

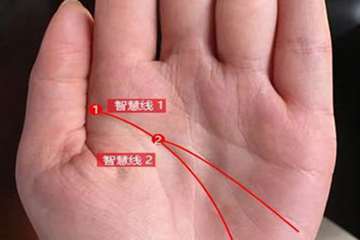

- 01-14苏民峰(苏民峰手相)

- 01-1448个音标的标准发音(48个音标的标准发音图片)